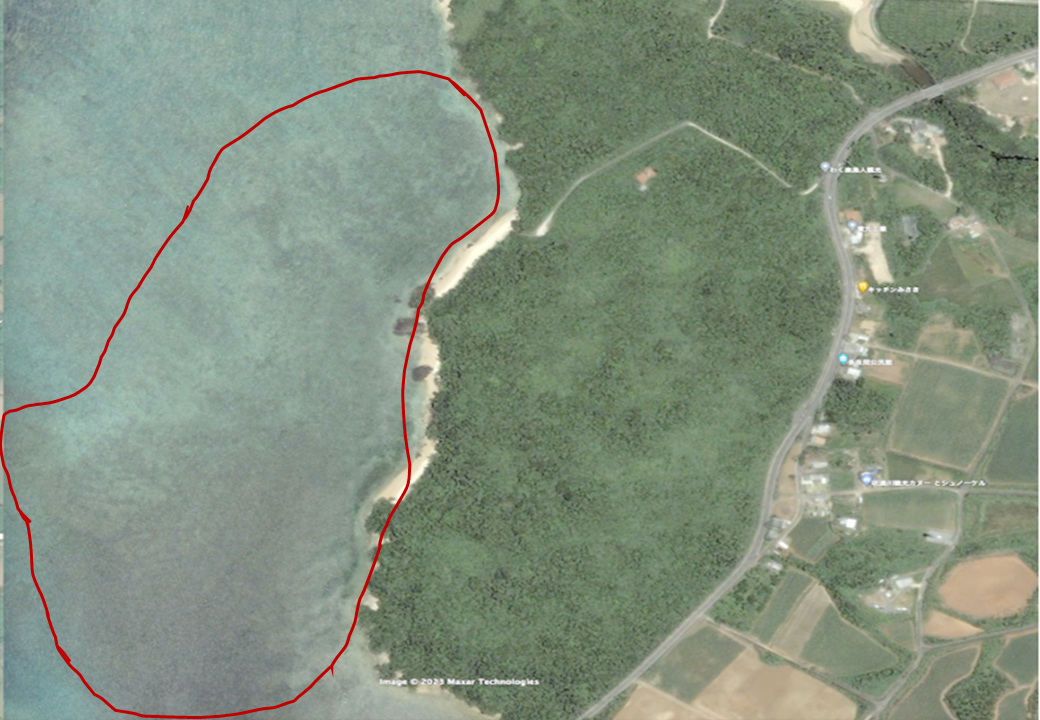

沖縄では地球温暖化に伴う海水温の上昇によるサンゴの白化・死滅も大きな問題ですが、生物多様性や脱炭素の文脈で貴重な存在である藻場の消滅も大きな課題となっています。特にアオウミガメの増加による食害で藻場が減少し、結果として漁獲量の減少などにもつながる問題が発生しています。

2023年、ウミガメ食害を防止する保護柵を設置し、絶滅危惧種であるウミショウブの再生に着手しました。現地企業の沖縄セルラー株式会社様、株式会社琉球銀行様、サンエー株式会社様からご支援をいただきながら食害防止などの対応策を実施しています。

柵の設置や保守作業は、野底小学校や地元の方々の協力を得ながら行いました。その結果、2024年に保護柵内にて無事ウミショウブの一部再生に成功し、本エリアは沖縄県で初となる環境省「自然共生サイト」にも認定されました。

2025年、再生に成功したウミショウブを対象に「J-ブルーカーボンクレジット」の取得を目指し、モニタリングを実施しました。

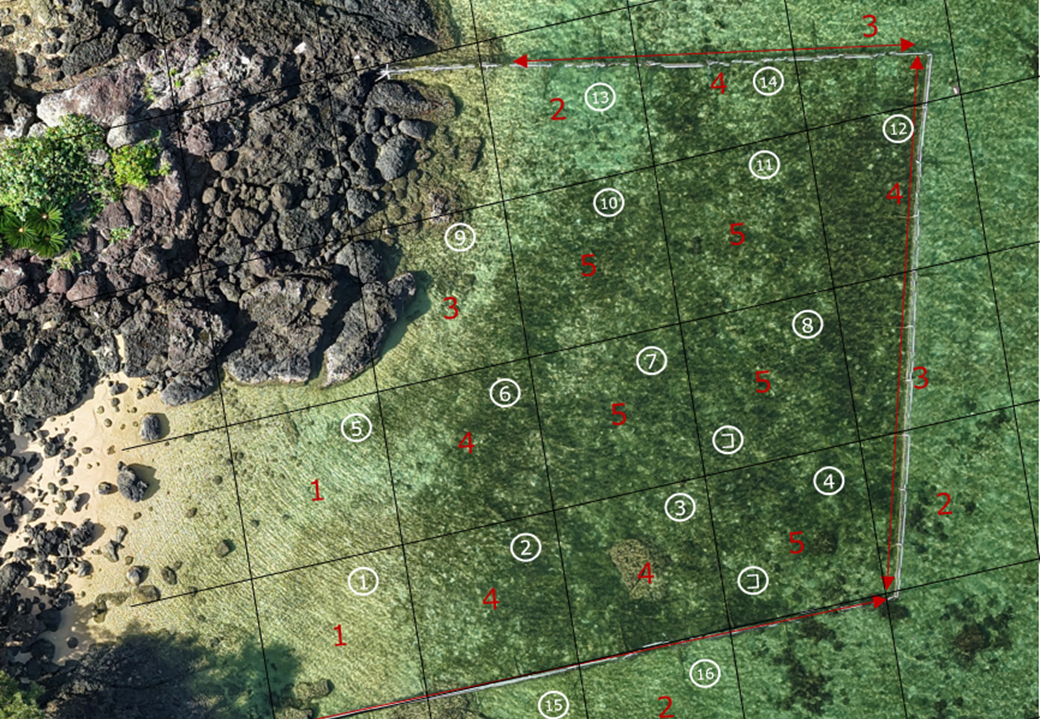

ドローンを活用した空撮写真および水中写真から藻場再生の「面積」と「被度」を正確に計測し、精度の高いモニタリングを目指しています。

保護柵の外では海草が消失し砂漠のような光景が広がっていますが、海草が再生した保護柵内では多くの海洋生物を観察することができました。

CO2吸収だけでなく、生物多様性の保全にとっても「海のゆりかご」と呼ばれる藻場は大切な存在であることをモニタリングにて再確認できました。

2019年までは海岸にいけば見渡す限りウミショウブが広がる豊かな藻場が広がっている風景を見ることができましたが、今ではウミショウブが広がっていた風景自体を知らない子供達も増えています。

そこで、保全活動に協力いただいている野底小学校ではシュノーケルで現地を視察し、ウミショウブの生育や健康な海草藻場ではどのような生物が暮らしているのか等を観察しています。また、教室に陸上水槽を設置することで、世代を超えて子どもたちにウミショウブの育成を身近に感じてもらう活動を行っています。

今後も地域の方々の想いを最も大切にし、地域の方と協力しながら石垣島の自然を回復させ、維持していくことへと貢献して参ります。